七五三のお参りと記念写真撮影|服装や参拝マナーもご紹介

スタジオ千成屋では写真撮影もお参りもレンタルも、思い通りの七五三ができます

秋になると、きれいに着飾った七五三のお子さんを見かけますよね。

これまではよそのお子さんを眺めていたものの、お子様の年齢が近づいてくると、いよいよ自分ごととなるものです。

しかしいざとなると「七五三は何をするの?」「何を着ればいいの?」などと、とまどう親御さんも多いのではないでしょうか。

こちらの記事では、七五三の基礎知識やお参りや衣装選び、写真撮影のポイントについてご紹介します。

七五三の基礎知識を確認

はじめに、七五三(しちごさん)の基礎知識を確認しておきましょう。

七五三は、古くから伝わるお子様の健やかな成長を祝う行事です。

今の時代でも、多くのご家庭で七五三のお祝いをしています。

七五三とは何するの?

七五三ですることは、おもに以下の3点です。

- お参り

- 記念撮影

- お食事

それぞれ説明しましょう。

神社やお寺でお参り

七五三は神社仏閣で参拝をし、お子様の健やかな成長に感謝し、今後の健康を祈ります。

一般的にはお宮参りで訪れた神社で七五三を行うことが多いようですが、必ずしもそれに従う必要はありません。

お宮参りは近所の神社だったけれど、七五三は大きな神社へ行くご家族もいます。

また、お寺でも七五三ができるようならお寺へお参りにあがるケースもあるようです。

さらには、教会で七五三の祝福を行っているところもあります。

ただし、神社よりもお寺や教会で七五三を行うところは限られますので、事前に確認をすると安心です。

記念撮影

七五三は、お子様やご家族にとって大きな節目になりますので、記念撮影はぜひ行いたいものです。

そのときしか見られないお子様の成長した姿を写真に残すことで、大切な思い出になります。

スマホで手軽に写真が撮れる現代ですが、フォトスタジオや出張撮影サービスを活用して、プロの手で美しい写真を手元に残しましょう。

お祖父様やお祖母様にプレゼントしたり、部屋に飾ったりもできます。

お食事

七五三はお祝いごとなので、家族そろってお食事をするケースも多々あります。

料亭やレストランでお祝いしたり、自宅で手料理やケータリングでお祝いするなど、それぞれのご家庭に合ったスタイルを選びましょう。

またお子様が小さいときには、お参りや記念撮影、お食事をすべて同じ日に行うのはハードかもしれません。

お食事は別日に、写真撮影はあらためて、などと日をわけるのもおすすめです。

七五三はいつやる?

七五三は、11月15日にお参りするものといわれています。

しかし、七五三当日にご両親が仕事だったり、平日だったりすれば、その近辺のお日柄のいい日を選んでお参りをしてもかまいません。

11月15日は、あくまでも目安と考えて、その前後でご家族の都合やお日柄のいい日を選びましょう。

基本的には、9月中旬~1月中旬までに行いますが、ハイシーズンは10月下旬から11月末ころまでです。

また大安や、土日祝日などは、神社が混む可能性もあるため、あえて平日の大安でない日を選ぶ方法もあります。仏滅を避ければいい、と考える方もいるようです。

七五三の年齢

ここからは、七五三の年齢について紹介します。

女の子は3歳と7歳、男の子は5歳が一般的

七五三は、3歳・5歳・7歳を祝う行事ですが、女の子と男の子ではお祝いする年齢が異なります。

女の子は3歳と7歳、男の子は5歳で行うことが一般的です。

ただし、七五三の年齢は地域によってその習わしが違いますので、その地域の風習に従いましょう。

また、近年では男の子が3歳でも行うケースも多くなりました。

そのため、3歳では男の子と女の子がお祝いをすることもあります。

七五三は数え年と満年齢のどっち?

七五三をする年齢は、近年は、数え年と満年齢とどちらでもよいとされています。

昔は数え年で七五三が行われていたようですが、数え年だと3歳の七五三は2歳で行わなければなりません。

2歳だと、まだ慣れない着物を着てご祈祷の間もじっとしていられないなどと考えて、満年齢の3歳で行うケースも増えています。

早生まれ、遅生まれによっても七五三を迎えるお子様の成長は違いますので、様子をみて判断しましょう。

七五三の服装マナーとレンタルのおすすめポイント

ここからは、七五三での服装について紹介します。

ここからは、七五三での服装について紹介します。

七五三の服装に特別な決まりはありませんが、お祝いごとや神社へ参拝やご祈祷にあがること、写真撮影を行うことなどをふまえると、主役のお子様はフォーマルな装いを意識しましょう。

衣装をレンタルする際のコツについてもあわせてご覧ください。

女の子のお子様

七五三といえば、華やかな着物姿の女の子をイメージされる方も多いでしょう。

女の子は3歳と7歳では、和服の仕様が異なります。

- 3歳:三つ身の着物と被布(子ども用の着物)

- 7歳:四つ身(大人と同じように帯を締める)

3歳までは子ども用の着物ですが、7歳では大人と同じ着物を着るようになります。

七五三の衣装は一度しか着ない着物と割り切り、レンタルがおすすめです。

着物の場合は、小物類も揃えなければなりませんが、レンタルなら一式で借りられるので買い忘れの心配がありません。

またレンタルであれば、購入するよりも安い予算で、そのときに最適な衣装が選べますし、その後の保管や管理も不要です。

レンタルは、人気の衣装はすぐに予約でいっぱいになってしまいます。

お好みの衣装を着たい場合には、早めに展示会などへ足を運び、予約するのがおすすめです。

もしも兄弟や従兄弟などがいる場合には、何度か着用する機会があるため、購入を検討してもいいでしょう。

また、あらたまったデザインのワンピースなど、洋装でもかまいません。

男の子のお子様

5歳で七五三を迎える男の子のお子様は、羽織袴が一般的です。また、男の子が3歳で七五三をする場合もあります。

3歳と5歳の衣装は、以下のとおりです。

- 3歳:被布・スーツ

- 5歳:羽織袴・スーツ

男の子の衣装も、被布や羽織袴の場合は、その後活用する場面がなければレンタルがおすすめです。

スーツは、入園式や入学式などで着用する予定があれば、購入を検討してもいいでしょう。

お父様・お母様

ご両親の服装は、主役である七五三を迎えるお子様の服装よりも格下の装いを心がけます。

ただし、カジュアルすぎる装いでは、お祝いの場にふさわしくありません。

お子様よりも控えめであり、同行する祖父母様などともあらかじめ相談をして雰囲気を合わせます。

お父様はスーツを着られる方が多く、色はダークカラーがおすすめです。

お母様は、和装でも洋装でもかまいません。

とくに和装の場合には、訪問着や付け下げなど、お子様の着物よりも控えめでありつつ、バランスのとれた着物がおすすめです。

お祝いの席にふさわしく、薄めで明るい色合いで、柄はおめでたいものを選びます。

洋装の場合には、スーツやワンピース、セットアップなどで、上品できちんと感のある装いを心がけましょう。

色は、黒や紺、ベージュやグレーなどがおすすめです。

露出の高いデザインや、奇抜な色柄はふさわしくありません。

兄弟のお子様

七五三でご祈祷や写真撮影の際、気になるのが兄弟のお子様の服装です。

主役の七五三を迎えるお子様はそれにふさわしいフォーマルな装いをするので、付き添いとして同伴される兄弟のお子様も、カジュアルすぎる装いは避けましょう。

主役のお子様よりも控えめな装いを心がけます。

神社での七五三|参拝方法やマナー

ここからは、神社での七五三の参拝方法やマナーについて紹介します。

ここからは、神社での七五三の参拝方法やマナーについて紹介します。

当日の流れ

参拝当日、神社に到着したら入口にある鳥居の前で一礼をして鳥居をくぐります。

参道を歩く際も、神聖な気持ちで社殿へと進みましょう。

手水舎で手と口を清め、その後神前でお参りをします。

手水舎での清め方とマナー

手水舎での流れは以下のとおりです。

- 右手で柄杓をとり水を汲み、左手にかけ清める

- 柄杓を左手に持ち替えて、今度は右手を清める

- 右手に柄杓を持ち替えて、左手に水をためて口に含みそっと吐き出す

- 左手に水をかけて清める

- 両手で柄杓を立て、柄杓の持ち手を清める

- 柄杓を裏返して戻す

- ハンカチなどで手をふく

水は何度も汲むのではなく、一度汲んだ水で一連の所作を行います。

また柄杓に直接口をつけない、柄杓を乱暴に扱わないなどもマナーです。

終わったらすぐに手をふけるように、ハンカチを準備してからはじめましょう。

神聖な行いであることも、お子様に伝えるいい機会になります。

お参りの方法とマナー

神前でのお参りでは、まず一礼をして鈴を鳴らします。

- お賽銭を入れる

- 二礼二拍手一礼でお参りをする

姿勢を正して、深く二礼する

2回手を打ち、お参りをする

深く一礼する

なお、一般的にお寺での参拝では、拍手はしないのが通例です。

参拝が終わったら、おみくじを引いたりお守りを授かったりしましょう。

初穂料はいくら?

七五三の初穂料は、5,000~10,000円が相場です。

初穂料とは、神社でご祈祷をしてもらう際に納めるお金のことです。

神社によっては、初穂料が明示されていることもあります。

またのし袋が必要な場合と、現金でそのまま会計する場合がありますので、事前に神社へ確認をしておくと安心です。

のし袋で納める際には、紅白水引の蝶結びののし袋を使用し、「御初穂料」などと水引の上に、お子様の名前を水引の下に書きます。

またご祈祷をせずに参拝だけですませるのであれば、初穂料は不要で、お賽銭をお賽銭箱に納めましょう。

七五三の写真撮影

七五三では、ぜひ写真の撮影をしましょう。

七五三では、ぜひ写真の撮影をしましょう。

また参拝や食事会はしなくても、写真撮影だけはするのもおすすめです。

写真はいつまでも残りますので、家族のいい思い出になるでしょう。

写真館で前撮りや後撮り

七五三の写真撮影は、写真館で前撮りや後撮りができます。

前撮りや後撮りのメリットは、ゆっくりと写真撮影ができるため、お子様に負担がかからない点です。

また写真撮影に集中できますので、いいお写真が撮れるでしょう。

デメリットとしては、新たに写真撮影用のスケジュールを確保しなければならない点です。

お参り先で出張撮影

七五三の参拝当日に、お参り先で出張撮影をしてもらう方法です。

神社などへフォトグラファーが出向き、その場で撮影を行います。

出張撮影のメリットは、お参りとともに写真撮影ができるため、スケジュールが1日で終わる点です。

デメリットとしては、長時間になると小さいお子さんには負担となることもあります。また悪天候の場合には、いい写真が撮れない可能性もあるでしょう。

七五三に関する疑問・質問【Q&A】

ここからは、七五三に関するよくある疑問・質問を紹介します。

ここからは、七五三に関するよくある疑問・質問を紹介します。

七五三のお参りは神社に予約が必要?

七五三のお参りに、神社でご祈祷を受ける場合には、予約が必要なことも多々あります。念のため事前に確認をしておくと安心です。

さらには、駐車場などの予約についてもあわせて確認しておきましょう。

またお参りの際に、写真撮影も依頼するなら、フォトグラファーの手配などが必要となります。

そして衣装のレンタルや着付け、ヘアメイクも依頼するのであれば、それらの予約もしなければなりません。

七五三のお参りに祖父母は参加する?

七五三にお祖父様やお祖母様が参加するかどうかは、とくに決まりはありません。

近くであれば一緒にお参りをしたり、写真撮影もできます。

また遠方に住む場合には、七五三が祖父母を招くいい機会にもなるでしょう。

お祖父様やお祖母様を呼ぶ際には、あらかじめどのような服装にするのかを相談しておくと安心です。

七五三の時期をずらすのはあり?

七五三は、一般的には11月15日が当日とされています。しかし、必ずしも11月15日にご祈祷を受けなければならないわけではありません。

当日は神社も混雑しますし、土日などご両親がお休みの日に当たるとは限らないため、少し時期をずらして七五三を行うご家族も多いでしょう。

また混雑して待たされるよりは、少しでもすいている時期を選ぶことで、小さなお子様にとっては負担も少なく、ゆったりとお参りや写真撮影ができると考える親御さんもいらっしゃいます。

七五三は写真だけでお参りなしでも大丈夫?

七五三は、神社などへお参りするのが習わしでもありますが、現代はお父様もお母様も忙しい時代です。なかなかお参りにいけないこともあるでしょう。

そんなときでも、写真撮影だけはしておくと、一生の思い出として記念に残せます。

実際にお参りはしなくても、写真撮影だけはするご家族もあるようです。

また神社へ出張で撮影をしてくれるサービスもありますので、忙しいご家族はそのようなサービスを活用するのもおすすめです。

スタジオ千成屋では写真撮影もお参りもレンタルも、思い通りの七五三ができます

七五三は、お子様の成長をご家族で祝う昔ながらの伝統的な行事です。

七五三は、お子様の成長をご家族で祝う昔ながらの伝統的な行事です。

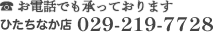

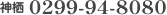

スタジオ千成屋では、茨城県でお迎えになる七五三のお手伝いをさせていただきます。

衣装のレンタルから写真撮影まで、七五三をトータルでサポートいたします。

- 前撮り

- 出張撮影

- 後撮り

- お参り衣装のレンタル

- お父様・お母様の衣装レンタル など

もちろん、お着物の着付けやヘアセットもおまかせくださいませ。

一生の思い出に残る、お子様やご家族が思い描くどおりの七五三ができます。

ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから→スタジオ千成屋